分支浮选是将原矿浆分为几支,前一支浮选的粗精矿加到次一支,同次支的原矿一起粗选,从而提高了原矿品位,逐步地减少次一支的用药量。

分支浮选最适合于贫矿,它在黑钨矿低品位矿泥浮选中已经得到了良好的效果[1]。但是对原矿品位较高的铝土矿选矿是否合适?怎样进行分支?第二支的浮选药方如何确定?这就是本文所要研究的问题。

矿样系中南某矿区一水硬铝石型堆积铝土矿,主要矿物及其含量为(%):一水硬铝石60.3、针铁矿13.0、赤铁矿7.5、高岭石13.7、锐钛矿2.0、三水铝石1.9,此外还有少量绿泥石、水云母和石英灯。一水硬铝石呈微晶结构,结晶较好,粒度一般为0.048~0.0096毫米。原矿化学组成为(%):Al2O3 56.17、SiO2 5.90、Fe2O3 19.64、TiO2 3.10、Ca 0.05、Mg 0.04、灼减13.34、铝硅比9.52。

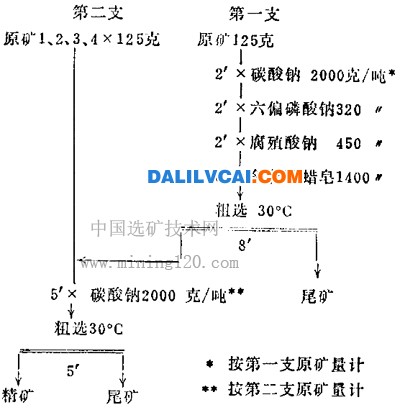

分支浮选的第一支试验方法与常规浮选试验相同,经过浮选脱硅试验[2],就获得了第一支浮选的最佳指标及药方:铝精矿产率80.20%、含Al2O3 62.30%、SiO2 4.09%、铝硅比15.23,Al2O3的回收率88.19%。用药量,克/吨:碳酸钠2000,六偏磷酸钠325,腐殖酸钠675,氧化石蜡皂1425。

(一)第一支精矿的“负载”能力

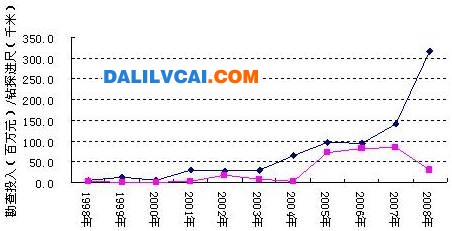

由于铝精矿产率高达80%,不能如产率很小的贫矿一样全部加到与第一支原矿量相等的第二支。为了确定加入的适当精矿量,即确定第二支原矿量与第一支原矿量的比例关系,以及确定第二支浮选的用药量,必须查明第一支精矿(泡沫)的“负载”能力,即在适当的pH条件下,不加其他药剂,仅加入第一支精矿,就能从第二支原矿浆中“负载”出精矿的能力。试验按图1进行,第二支原矿量分别为第一支原矿量的1、2、3、4倍,并将其矿浆用碳酸钠调整到合适的pH值(8~8.5),不加其他药剂,加入的第一支精矿就能把第二支原矿中45%、42%、39%和30%的铝土矿“负载”上来,其Al2O3量分别为32、59、82和84克(表1)。

表1 第一支精矿的“负载”能力

|

第一支原矿量 |

第一支粗精矿 |

第二支 原矿量 g |

第二支被“负载”上来的精矿 |

||||||

|

产率 % |

品位 % |

第一支 原矿的 Al2O3 回收率% |

品位 % |

铝 硅 比 |

第二支 原矿的 Al2O3 回收率% |

*从第二支 原矿中 回收的 Al2O3量,g |

|||

|

Al2O3 |

SiO2 |

||||||||

|

125 |

82.22 |

60.37 |

88.44 |

1×125 |

64.35 |

3.51 |

18.33 |

45.88 |

32.2 |

|

125 |

82.42 |

60.09 |

88.15 |

2×125 |

65.80 |

3.24 |

20.31 |

42.64 |

59.4 |

|

125 |

82.88 |

59.89 |

88.61 |

3×125 |

65.49 |

3.17 |

20.66 |

39.37 |

82.2 |

|

125 |

83.4 |

59.85 |

89.15 |

4×125 |

64.78 |

3.74 |

17.32 |

30.48 |

84.7 |

*不包括第一支精矿中的Al2O3量,假设第一支精矿在第二支浮选时有全部浮出。

图1 第一支精矿“负载”能力试验

由此可见,第一支精矿有一定的“负载”能力,随着第二支原矿量的增加,被“负载”上来的Al2O3量也明显增加,并以第二支原矿量为第一支原矿量的三倍为宜。这样,为选收第二支原矿中剩下的55%~70%的铝土矿物,所需的药量即可显著减少。

(二)第二支浮选的用药量

第一支精矿的加入,不但带进了一部分的药剂,而且提高了第二支的原矿品位,改变了第二支矿浆的离子组成和泡沫结构,甚至浮选指标有可能提高[1]。

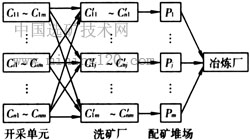

第二支浮选用药量的试验流程见图2。第一支浮选药方不便,第二支最佳用药量通过最陡坡法(最陡登山法)寻求[3]。

图2 第二支浮选用药量试验

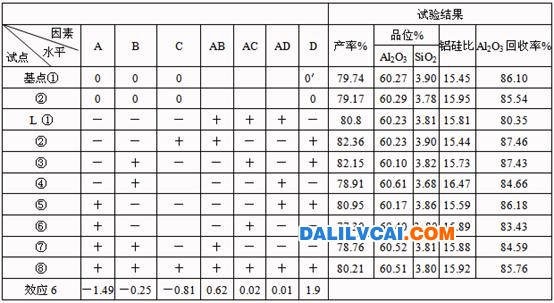

1、析因试验设计及结果,用2析因,按正交表L安排试验。试验设计及试验结果见表2和表3。

表2 个因素的水平安排

|

|

A (碳酸钠) |

B (六偏磷酸钠) |

C (腐殖酸钠) |

D (氧化石蜡皂) |

|

基点() |

2000 |

160 |

225 |

700 |

|

步长 |

200 |

20 |

25 |

100 |

|

高水平+ |

2200 |

180 |

250 |

800 |

|

低水平- |

1800 |

140 |

200 |

600 |

表3 析因试验安排及结果

2、判据 以精矿铝硅比>15的回收率Al2O3为判据。

中心店(基点)安排2个重复试验,以便估计试验误差,算出各试验指标的标准误差σb=0.141。

用t检验法检验各因素效应的显著性,由t分布表查得,当自由度为8时,t0.05=2.306,tσb=0.335。经比较A、C、D三因素的效应b值(分别为-1.49、-0.81、+1.9)都比tσb值(0.335)大,表明A、C、D这三个因素效应显著,AB的交互作用也比较明显。综合最佳条件是:A-、B-、C-、D+为好。

3、登山试验安排及结果

取影响最显著的因素D氧化石蜡皂作为单位步长,选择D的新步长为40克/吨,A的相应新步长为60克/吨,C的新步长为5克/吨,以综合最佳条件A-1800、B-140、C-200、D+800克/吨位登山的起点,继续登山,各试点的条件及试验结果见表4。

表4 登山试验安排及结果

由此可见,试点⑩的铝硅比为15.84,回收率为88.63%,已达到了最优区,并已达到了常规浮选的指标(铝硅比15.3,回收率88.19%),即已达到了“山顶”。

(三)分支浮选与常规浮选比较

一水硬铝石型堆积铝土矿的分支浮选结果与常规浮选结果比较见表5。

表5 分支浮选与常规浮选结果比较

|

|

常规浮选[3] |

分支浮选 |

|

|

|

原矿品位% |

Al2O3 |

80.20 |

5.87 |

分支 浮选 降低 的用 药量 ,% |

|

SiO2 |

6.33 |

82.92 |

||

|

精矿产率% |

80.20 |

59.73 |

||

|

精矿品位% |

Al2O3 |

62.30 |

3.77 |

|

|

SiO2 |

4.09 |

15.87 |

||

|

铝硅比 |

15.23 |

88.63 |

||

|

Al2O3回收率 % |

88.19 |

1805 |

9.8 |

|

|

药剂用量,克/吨 |

碳酸钠 |

2000 |

185 |

43.1 |

|

六偏磷酸钠 |

325 |

259 |

61.7 |

|

|

腐殖酸钠 |

675 |

980 |

31.2 |

|

|

氧化石蜡皂 |

1425 |

|

|

|

由此可见,将原矿浆分为两支,第一支占1/4,第二支占3/4,把第一支精矿加到第二支。同第二支原矿浆一起进行分支浮选,在获得与常规浮选相同的铝硅比(15)和回收率(88%)的情况下,分支浮选的用药量(按原矿计)显著降低。

这表明,分支浮选不尽对原矿品位低、精矿产率小的钨矿泥效果显著,而且对于原矿品位高、精矿产量很大的铝土矿也很有效。

参考文献

[1] 中南矿冶学院,《分支粗选、分速精选、浓浆充气搅拌浮选钨矿泥新工艺试验》,《有色金属》(选冶部分)1977年,第12期.

[2] 李隆峰、张国祥、黄开国、胡为柏,《一水硬铝石型堆积铝土矿选矿脱硅除铁研究》《中南矿业学院学报》1980,第4期.

[3] 许时、孟书青、刘金华,《常用选矿试验最优化方法的比较和应用(续)》《有色金属》(选冶部分)1979,第4期.